【竹杖芒鞋】鄧石如

|

清高宗乾隆八年,公元一七四三年五月二十二日,一代書法大家鄧石如出生于安徽省懷寧縣白麟阪。

初名琰,字石如,號頑伯,嘉慶元年(1796年)因避清仁宗颙琰名諱而以字行,更字頑伯,號完白山人。

鄧石如祖籍江西,其祖父鄧士沅是位酷愛明史和書畫的秀才,因此鄧石如自小熏陶于良好的家庭文化。其父鄧一枝常年在外教書為生,能詩善文、工書畫篆刻。九歲時,石如隨父讀書一年,因家貧而輟學,幼小的石如砍柴販餅,以補貼家用,勞動之余,他勤學苦練,書藝日進。

鄧石如最初受家庭影響學習刻印與篆書,雖然勤學苦練,下筆自如,但因未通小學,不諳六書,筆法多有乖誤。其輾轉游歷途中,曾在壽州壽春書院為學生刻印及書,被當時擔任主講的著名書法家梁巘識得,梁巘先生認為鄧石如雖筆勢渾鷙,但未諳古法,便介紹鄧石如到南京梅镠家深入學習。

梅氏是江左望族,收藏秦漢以來金石拓本甚富,鄧石如在梅家得以飽覽古代石刻拓本,各大家碑帖每種臨摹百本。又因篆體不備,遂發奮旁搜三代鐘鼎,秦、漢瓦當、碑額。砥礪苦學五年,乃學篆書成,手寫《說文解字》二十本,半年完成。后學漢分,大饗諸碑,各五十本,三年,分書始成。

在這番系統臨習后,鄧石如的書法步入正軌。后人思之書藝造詣,與其長期刻苦磨練是密不可分的。沙孟先生說:“清代書人,公推為卓然大家的,不是東閣學士劉墉,也不是內閣學士翁方綱,偏是那位藤杖芒鞋的鄧石如。”湖光總督畢沅對鄧石如也十分欽佩,他曾說:“山人,吾幕府一服清涼散也!”一位布衣書家,受到如此贊譽,并被后人公認為中國書法史上開宗立派的大家,可見其對書法篆刻藝術的貢獻,甚至可以與王羲之、顏真卿等比肩,值得我們不斷地深入學習。

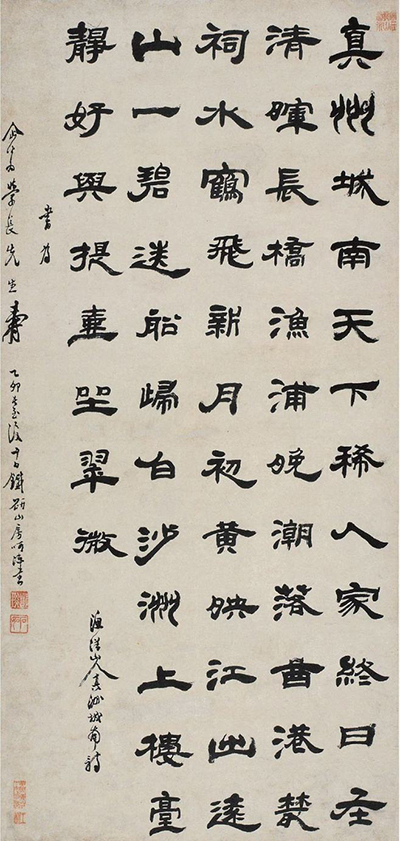

宋書家蘇東坡說:「古之論書者,兼論其生平。茍非其人,雖工不貴也。」可見自古以來對「人品不高,用墨無法」不謀而合的認同。從精神層面瞻仰鄧石如,他的確是一位敢于革新,自辟清流的書家,無論書法還是刻石,他主張“求立”,在汲取前人的養分的基礎上,寫出自己的精神面貌,不畏人言,不隨時俗,有獨特精神魅力的大家。清代書法家包世臣評價鄧石如的篆書與隸書「平和簡凈,遒麗天成」。分書及真書列為“妙品”,草書也列為“能品”,在清代眾多書法家中被包世臣如此評價,僅鄧石如一人而已。

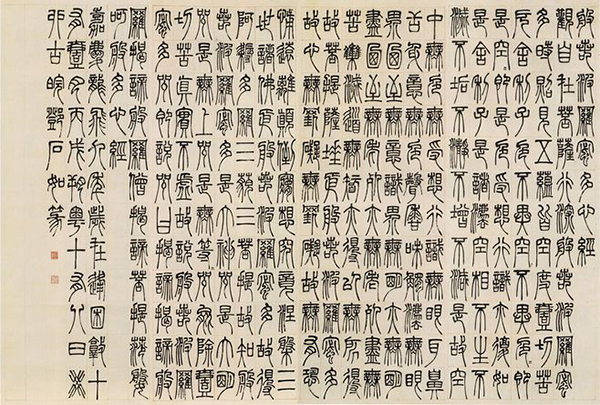

鄧石如 篆書《心經》

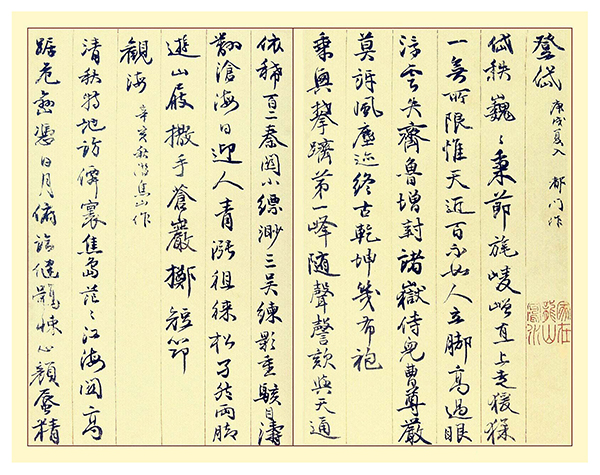

鄧石如 《隸書冊》節選

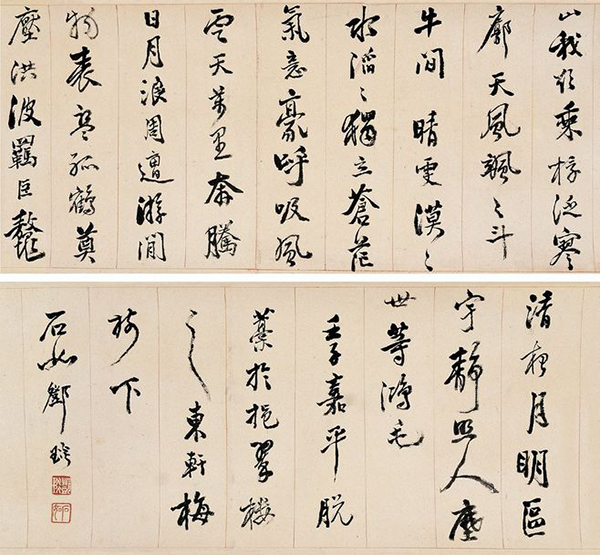

鄧石如 行書

鄧石如生活在清代乾、嘉時期,當時社會海宇清晏,風雅鼎盛,取法漢碑、攻習隸書者不乏其人,但多囿于漢碑的沉厚樸茂,罕有跳出局限者,即使功力深厚的書家亦短于脫變,略顯拘謹。鄧石如在反復臨習、融會貫通的基礎上,形成了鮮明的個人風格。其用筆鋪毫直行,裹鋒而轉,不拘于碑刻摹仿,而寫出了遒勁爽利,婉通圓凈的書風。結字則重心偏上,下部舒展,既嚴密緊結而又不落刻板,氣勢開張縱逸,豪邁灑脫,成為繼金農之后又一位能出入漢碑,自立門戶的大家。

縱觀鄧石如一生,他雖少產窮鄉,家復貧寒,但客江寧梅氏家八載,廣窺名跡,苦攻篆書五年、隸書三年,兼及楷草,由石刻而冥追古人之法,縱橫闔辟,深精四體,蔚成大家。后以書刻游京師,聲名鵲起,震動公卿,當時身居高位、負有盛名的貴官翁方綱因鄧石如赴京后未登門拜訪,或因二人書風不合,極力詆毀鄧石如。鄧石如處此逆境,不為所動,意志彌堅,彰顯了一代書家勇于特立獨行的品格與意志。后鄧石如遭迫害,憤然離京,仍以鬻書自給,芒鞋竹杖,廣游山水,悠然千里,自號笈游道人,布衣終生。

· 作品欣賞 ·

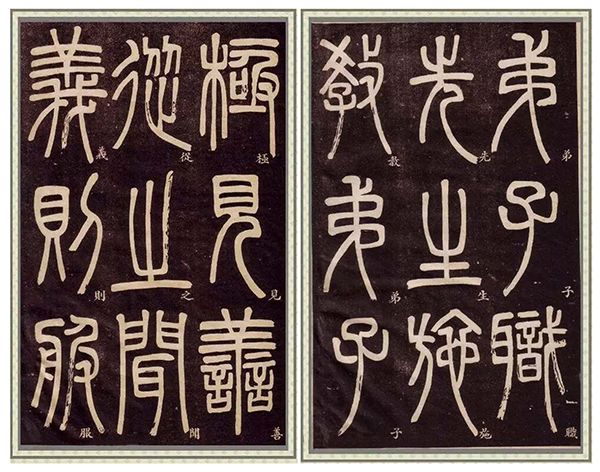

《弟子職》篆書節選

鄧石如的篆書縱橫捭闔,字體微方,接近秦漢瓦當和漢碑額。他以隸法作篆,突破了千年來玉筯篆的樊籬,富有創造性地將隸書筆法糅合其中,大膽地用長鋒軟毫,提按起伏,大大豐富了篆書的用筆,特別是晚年的篆書,線條圓澀厚重,雄渾蒼茫,臻于化境,開創了清人篆書的典型,對篆書一藝的發展作出不朽貢獻。

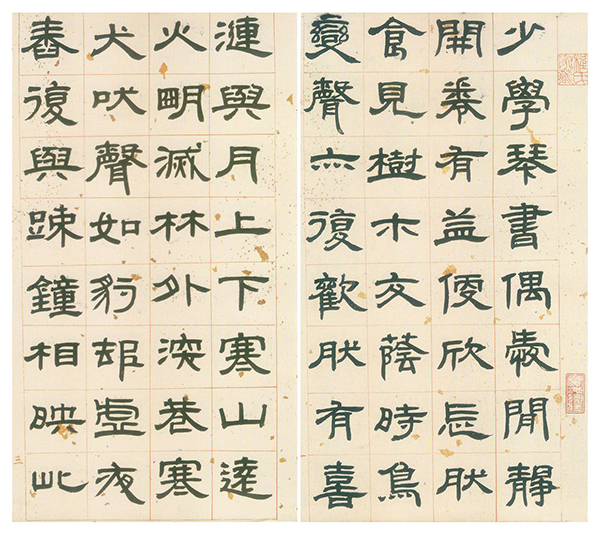

《自書詩稿36首》行書節選

這件書法冊頁是鄧石如于乾隆五十七年(1792年)冬至抄錄給同僚孫香泉的,當時鄧石如50歲,也是其詩歌創作的旺盛期。欣賞研究這件書法作品,我們可以看到鄧石如的行書本源還是“二王”,尤具顏真卿《祭侄文稿》的味道。自書詩稿,更加輕松自然,運筆流暢,生動活潑。也讓我們領略到了鄧石如詩作的風韻。詩中豐富的意象、恰當的用典、開闊的胸襟和真摯情意更是令人感嘆。對于研習鄧氏書法大有裨益,意義非凡。

鄧石如 隸書

(圖片信息取自網絡)

北京誠敬仁教育咨詢有限公司

www.sdwfq.com

![]()

![]()

相關鏈接: |

||

北京誠敬仁教育咨詢有限公司

備案序號:京ICP備05006095號-2|京公網安備1102230055查詢電話:010-85953862