|

一、書家簡介

智永(公元6世紀),本姓王,名法極,王羲之的第七世孫,陳、隋間會稽山陰(今浙江紹興)人,生卒年不詳,晉代書法大家。法號智永,人稱「永禪師」。書藝繼承祖法,正、行、草諸體兼能,尤勝草書。其書法對隋、唐書家影響甚大。直到如今,智永的《千字文》墨跡和刻本還被視為學習書法的范本。智永長壽年高,幾盡百歲乃終。

|

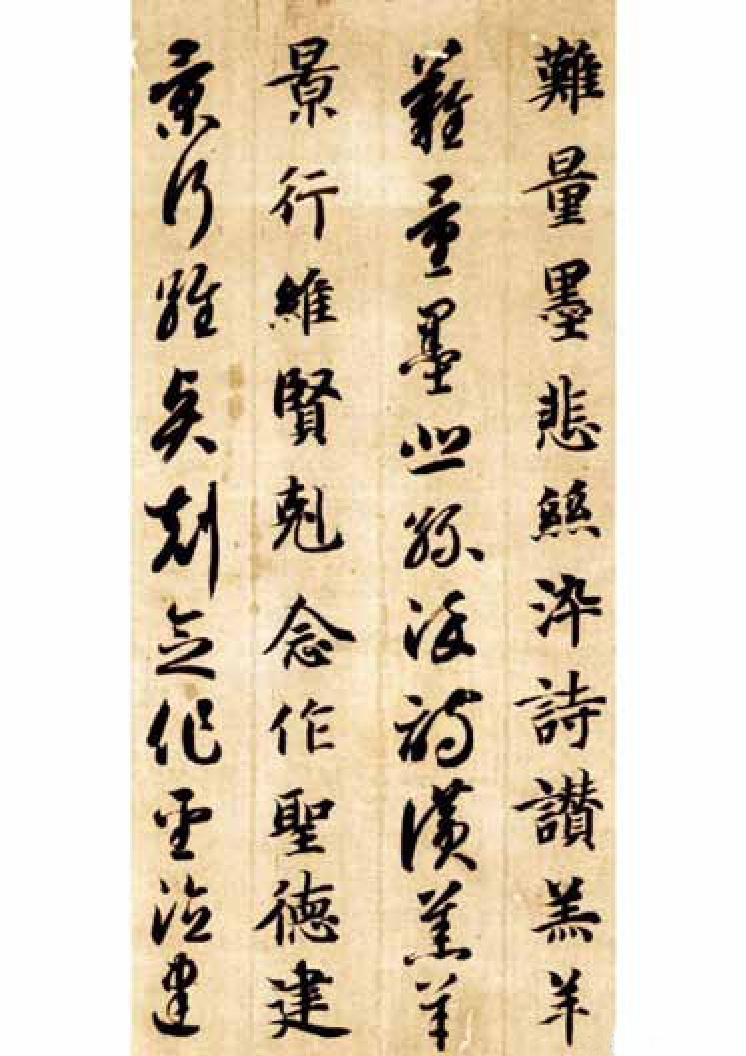

| 出自智永禪師《千字文》 |

二、書家事跡

1﹒書家故事

智永舍俗為僧,居會稽之永欣寺。此寺本是王右軍舊宅,不知何時施為寺院,初名云門寺,亦有稱原為嘉祥寺。據(jù)《會稽志》稱,智永與其兄惠欣皆出家本寺,梁武帝以二僧德高,能崇釋教,特以二僧之名,各擇取一字,賜新額為「永欣寺」。

智永自幼聰慧過人,尤喜書道,大有先祖之風,智永對先祖王羲之、王獻之的書法極為欽佩,決心使先祖的書法萬古流芳。他將王羲之作為傳家之寶的《蘭亭序》,帶到云門寺保存。云門寺有書閣,智永禪師居閣上臨書30年,發(fā)誓「書不成,不下此樓」。

智永畢生潛心書法,精勤此藝。常居永欣寺樓閣之上,臨寫蘭亭,磨損毛筆無數(shù)。馮武《書法正傳》述及他住在永欣寺,數(shù)十年不下樓,還在屋內備了數(shù)個容量為一石多的大簏子,練字時,筆頭寫禿了,就取下丟進簏子里。日子久了,破筆頭竟積了五大簏。后來,智永便在永欣寺窗前的空地挖了一個深坑,把所有破筆頭都埋在土里,砌成墳冢,稱之為「退筆冢」。后人講「退筆成冢」的典故就是從這兒來的。

數(shù)十年間,智永書法亦達到了很高的造諧。智永挾蘭亭真跡在身旁,窮年累月,心追手摹,深得逸少風神,所書真草千字文,飄逸俊秀,字字珠璣,見者無不驚嘆。當時求他寫字和題匾的人門庭若市,以致寺內的木門檻也被踏穿,不得不用鐵皮把它裹起來。后來,這故事變成了一個典故,叫「鐵門限」。

智永妙傳家法,精力過人,隋唐間工書者鮮不臨學。智果、辨才、虞世南均為智永書法高足。

智永居永欣寺期間曾臨寫王羲之《千字文》(王羲之生前并無千字文,此為蕭梁殷鐵石于宮中所藏王羲之墨跡中拓了千個互不重復之字,再經(jīng)周興嗣編次成韻文),用真草兩體寫了一千多本,從中挑選最滿意的八百本,分送給浙東的各個寺院。直到如今,智永的《千字文》墨跡和刻本還被視為學習書法的范本。

2﹒書法成就

對于智永的書法,歷代書法家與書法著作多有評價。

隋煬帝嘗謂:「智永得右軍肉,智果得右軍骨。」米芾云:「僧智永書,雖氣骨清健,大小相雜,如十四五貴胄褊性,方循繩墨,忽越規(guī)矩。」蘇軾《東坡題跋》云:「永禪師書,骨氣深穩(wěn),體兼眾妙,精能之至,返造疏淡。如觀陶彭澤詩,初若散緩不收,反復不已,乃識其奇趣。」董其昌《畫禪室隨筆》云:「永師仿鐘元常《宣示表》,每用筆必曲折其筆,宛轉回向,沉著收束,所謂當其下筆欲透過紙背者,唐以后此法漸澌盡矣。」

樂安薛氏云:「智永妙傳家法,為隋唐間學書者宗匠。」都穆《寓意編》云:「智永真草千文真跡,氣韻飛動,優(yōu)入神品,為天下法書第一。」解縉云:「智永瑤臺雪鶴,高標出群。」韋續(xù)《九品書人論》云:「智永正草,品上之下。」宋人編的《宣和書譜》說智永「筆力縱橫,真草兼?zhèn)洌b有祖風。」(唐)張懷瓘《書斷》云:「智永師遠祖逸少(逸少,王羲之字),歷紀專精,攝齊升堂,真、草惟命。夷途良轡,大海安波,微尚有道(有道,書法家)之風,半得右軍(右軍,指王羲之)之肉。兼能諸體,于草最優(yōu)。氣調下于歐(歐陽詢)、虞(虞世南),精熟過于羊(羊欣)、薄(薄紹之)。」張懷瓘將古今善書法者分成三品:神品、妙品、能品。智永的行書入能品,隸書、章草、草書皆入妙品。可見智永書法成就已達到相當高的水平。

智永禪師所寫的《千字文》,清何紹基說:「筆筆從空中來,從空中住,雖屋漏痕,猶不足以喻之」。細讀他的墨跡《千字文》,看得出他用筆上藏頭護尾,一波三折,含蓄而有韻律的意趣。董、何之說可謂精確、具體、恰當。

也有學者認為,智永書法全守王氏家法,缺乏創(chuàng)新精神。智永之志,確實不是獨樹一幟,而是要使先祖書法流傳于后世。

《真草千字文》法度謹嚴,一筆不茍,其草書則各字分立,運筆精熟,飄逸之中猶存古意,其書溫潤秀勁兼而有之。宋米芾《海岳名言》評曰:「智永臨集千文,秀潤圓勁,八面具備」。此書代表了隋代南書的溫雅之風,繼承并總結了「二王」正草兩體的結體、草法,從體法上確立了它的范本作用。

三、書家代表作

傳世墨跡有《真草千字文》。

北京誠敬仁教育咨詢有限公司

www.sdwfq.com

返回

|